絶対に“争族”にしない!親子で考える相続(第13回)

- 「相続登記がなされない」などの理由から、日本各地で所有者不明土地が増加しています。こうした解消を目指し、国は2021年4月、民法や不動産登記法などを改正するとともに、新法を制定するなど見直しを進めています。今後私たちの生活や相続時にどのような影響が出てくるのでしょうか。今回の見直しの概要と、今後の影響などについて整理してみました。

九州より広い土地が所有者不明という現状

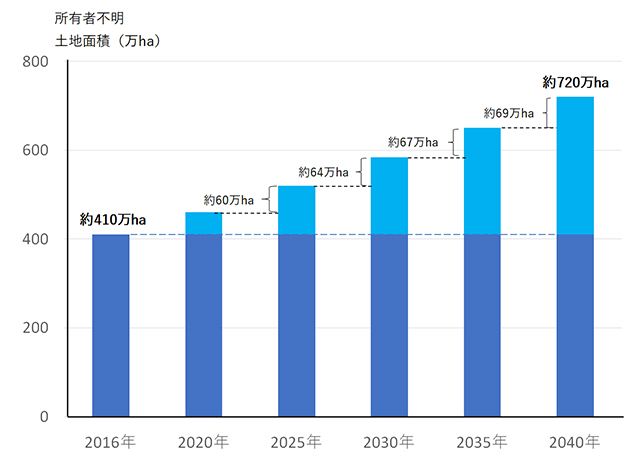

不動産登記簿などを辿っても所有者が判明せず、また判明しても所在が不明で所有者と連絡のつかない土地を「所有者不明土地」と呼びます。こうした所有者不明土地の面積は約410万ha(ヘクタール)と、なんと九州本島(約367.5万ha)より広くなっています。さらにこれらを放置すると、今後約20年で新たに310万haも拡大し、2040年には約720万haと北海道本島(約780万ha)に迫る土地が所有者不明となってしまうという推計もなされています。

(図)所有者不明土地面積の増加推計

出典:所有者不明土地問題研究会(2017)

本来、親の死去などによって土地や建物を相続すると、所有権移転の登記を行います。しかし中には登記がなされず、故人名義のままにされているケースも少なくありません。相続したものの登記を失念しているケースのほか、遺産分割協議がまとまらなかったりして、登記がされないままというケースが見られます。また、相続人が誰も欲しがらないため土地も登記も放置状態にあるなど、所有者不明土地が発生する背景には、さまざまな理由があるようです。

数年前から、適切に維持管理されていない空き家が社会問題としてクローズアップされ現在に至っていますが、所有者不明土地問題も深刻な問題です。空き家は、建物であり何らかの利活用がしやすかったり、解体して更地にすれば買い手が見つかることもあるのに対し、土地はロケーションなどによっては使い途のないことも多く、空き家問題より深刻化しやすいともいえそうです。

公共事業や復旧・復興事業の遅れにも

所有者不明土地が増えることで、私たちの生活にどのような影響が出てくるのでしょう。

まず、その土地が管理されていないことから、雑草が生い茂るなど景観を損ねるだけでなく、ゴミの不法投棄や害虫の発生が誘発され、近隣の環境が悪化することが考えられます。その土地が崖地だったり災害危険区域にあったりすると、大雨や大雪の際に災害を引き起こすなど、近隣の住民にとって災害リスクの上昇につながりかねません。

また、行政や民間企業が土地を利活用したくても、所有者が不明なために連絡が取れず、有効に活用できないなどの影響が生じかねません。実際、2011年の東日本大震災では、各自治体が高台に仮設住宅や震災復興住宅をつくることを決定したにもかかわらず、スピーディな建設ができなかったり、建設計画そのものを変更または断念せざるを得ないようなケースが発生し、問題となりました。資産価値の低下のみならず、地域発展や復興の阻害要因にもなっているのです。

所有者にとっても、土地の放置はさまざまなリスクにつながります。ひとたび所有する土地が原因で事故などが起きれば、復旧のための費用負担や近隣住民への損害賠償などのリスクが生じます。現時点では相続登記は義務ではありませんが、放置していたからといって債務は免れられません。

(表)土地を所有するリスク例

| リスク例 |

状況 |

リスク例 |

| 立地のリスク |

・坂道や斜面が多く、崖に面している

・道路や鉄道に面して、高低差がある

・積雪や、土砂、浸水などの災害危険区域にある

|

大雨や大雪の際に崖崩れなどを起こし、近隣の方や交通機関に支障をきたすリスク |

| 管理のリスク |

・1年以上現地を確認していない

・現地の自治体から文書が届いている

・もう随分と草刈りをしていない

|

雑草が生い茂ることで、ごみの不法投棄や害虫の発生などを誘発するリスク |

| 将来のリスク |

・歳をとり、自身で管理するのが不安

・土地を売りたいが、なかなか売れない

・土地を引き継いでくれる家族や親戚がいない

|

草刈りや手入れが負担になるリスク、引き継ぎができず、ゆくゆく荒れ地となって近隣に迷惑をかけるリスク |

*国土交通省・法務省制作パンフレット「大丈夫ですか?あなたの土地」を基に作成

義務化の見返りに「申請の簡略化」が進められた

さて、今回の新法制定によって、国は今後どのようなアクションを起こしていくのでしょうか。大きくは、所有者不明土地の「発生予防」と「利用の円滑化」の2点から動きが進んでいます。下表に、今回の土地問題に関する法整備の主旨を簡単にまとめてみました。

(表)所有者不明土地の解消に向けた法整備(2021年成立)

| 法律名 |

主旨・概要 |

備考 |

| 不動産登記法 |

・相続登記・住所など変更登記の申請義務化

・相続発生や住所変更などの情報を不動産登記に反映させるための新たな仕組みの創設

|

改正 |

| 民法 |

・「所有者不明土地等管理制度」の創設

・共有者が不明である場合の共有物の変更・管理の円滑化

|

改正 |

| 相続土地国庫帰属法 |

・相続などによって土地を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地(一定の要件を満たす土地に限る)を国庫に帰属させることを可能とする制度の創設

|

新設 |

国民にとって最も影響を与えそうなのは、相続登記の申請が義務化された点でしょうか。

実は、売買や相続などで不動産の所有権を取得した際、登記を申請することは義務ではありませんでした。ただ登記は不動産の所有権を第三者に主張するための要件であることから、売買で不動産の所有権を取得した者は、必ずといっていいほど所有権移転登記を申請しています。ところが相続の場面では、特に、利用価値の乏しい土地、不要な土地などについては、相続したがらない、相続しても所有権移転登記を申請しないといったケースが多数あり、これらが所有者不明土地や管理不全土地の増加につながっています。

今回、国は相続によって不動産の所有権を取得した相続人に対し、「相続の開始とその所有権の取得を知った日から3年以内」の相続登記の申請を義務づけました(2024年を目途に開始予定)。また、既に登記を済ませている不動産登記の名義人(相続人に限らない)についても、氏名の変更や住所移転などの際には「住所などの変更日から2年以内」の変更登記の申請を義務づけています(2026年を目途に開始予定)。各々、正当な理由なく申請がされない場合は「過料」の罰則が課されることになりましたので注意が必要です。

また、相続登記をしない場合は、過料だけでなく、次のようなリスクも考えられますので、積極的な申請を進めていきたいものです。

- ・相続人が増えてしまい、遺産分割協議が成立しない。

- ・故人名義のままでは不動産の売却ができない。

- ・相続人が大多数になると、登記をお願いする司法書士への報酬が上がる。

- ・円満な相続で済むはずが、「争族」の種火になる可能性がある。

義務化の一方で、単独で登記申請ができる場面を増やすなどして簡易に登記申請できるようにしたり、2022年度税制改正において登録免許税の負担軽減策の導入の検討が行われるなど、手続きに関する負担軽減策も用意される予定になっています。

望まぬ土地を相続した場合には国庫に帰属させることも可能に

相続した土地を国庫に帰属させるしくみも新設されました。更地であること、土地汚染や土地管理などを妨げる埋設物がないこと、崖地で過分の管理費用を要するようなことがないことなど、さまざまな要件はありますが、望まぬ土地を相続した場合など、リスクの軽減や経済的な負担の軽減につなげられるのではないでしょうか。

今後も引き続き、仕組みの細部について、さまざまな措置についての検討が続けられていくので、機会を見て改めて情報提供できればと思います。

建築&不動産ライター。主に住宅を舞台に、暮らしや資産価値の向上をテーマとしている。近年は空き家活用や地域コミュニティにも領域を広げている。『中古住宅を宝の山に変える』『実家の片付け 活かし方』(共に日経BP社・共著)

※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。

※ 2021年6月30日本編公開時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。